PEOPLE

ピースな人々

五島うどん継承のために。

五島列島の新上五島町は、五島うどん発祥の町。

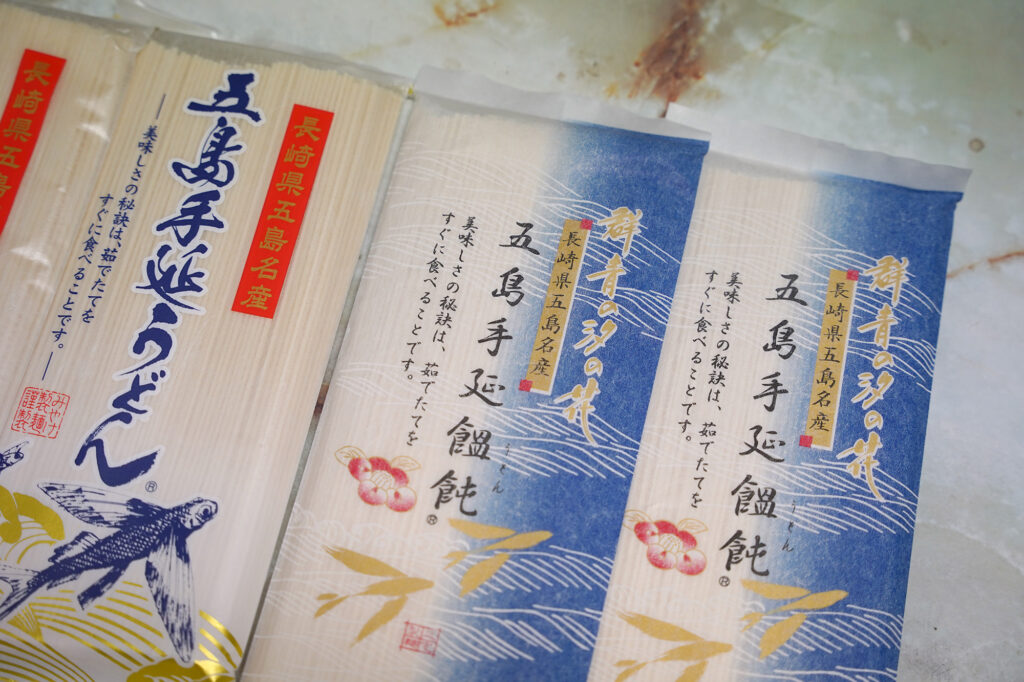

新上五島町には23軒の製麺所があり(2024年10月末時点/長崎県五島手延うどん振興協議会加盟社)、それぞれの美味しさを守り、五島うどんの製造を続けています。

五島うどんは、日本3大うどんの一つ。五島の塩と、島の椿油で丁寧にのべて生まれるツルツルの喉越しが特徴です。その発祥は、遣唐使の往来があった奈良・平安時代にまで遡ることがわかっており、「長崎の交流の歴史と文化」を物語る麺でもあります。コシの強さでは全国で2番目と言われています。

2024年10月1日、新上五島町役場に「五島うどん課」が設立されました。五島うどんの発信と継承を担う課です。

地元、そして全国でも人気の麺ですが、実は、後継者育成と技術の継承で大きな転機を迎えています。

今回は、五島うどん課の浜田さんと、地元で愛されるみやけ製麺の三宅さんにお話を伺いました。

まずは、五島うどん課、浜田さんのお話です。

新上五島町役場「五島うどん課」が目指す役割。

ー五島うどん課、とはインパクトがありますね。

この名称のおかげか、ニュース等にも取り上げていただきました。

日本3大うどんの一つとして数えられていますが、まだまだ認知度を上げていく必要を感じ、五島うどん振興のための課として設立されました。

五島うどんのPRと、後継者問題への取り組みが主な業務です。

ー後継者についてはどのような状況なのですか?

以前は30軒以上あった製麺所も、23軒に減りました。

高齢化と後継者問題が重くのしかかっている状況です。

もともと製麺所は家族経営が多く、親子代々続いてきた製麺所は、家族が継ぐ事が当然のような風習がありました。

つまり、お子さんが継がなければ続けていけないので、家族の誰かが他の道を選んだり、島を離れた場合、存続は難しくなります。

従業員さんの手で継承するとなると、島の風習的には違いますが、五島うどんという食文化を残すためにはそうしていかなくてはいけない状況にあります。

高校を卒業したらほとんどの人は島外に出ていき、Uターン率は1-2割くらい。後継者や従業員さん不足について、役場に相談に来られる製麺所もありました。

そうした危機感は製麺所の方が先に持たれていて、10年ほど前から、ある製麺所の方が五島うどんそのもののPRに熱心に取り組まれていました。もうお亡くなりになった方なのですが、その時の熱い思いが役場内に残っており、なんとかしなければ!と課の設立がされました。

ー設立から間もないと思いますが、現在、どのような取り組みをされていますか。

後継者確保のために、五島うどんに携わることの魅力を伝えていきたいと思っています。

朝早くて、きつい仕事と思われがちですが、五島うどん課がそのイメージを変えていきたい。五島うどんのPRをすることで認知度を上げ、五島うどんそのものが人気があるという状況を作り出せれば、仕事の楽しさも発見しやすいでしょうし、儲かる。

魅力的な仕事として、五島うどんに携わる選択肢を確立させたいです。

ーちなみに、新上五島町の皆さんにとって、五島うどんはどんな存在ですか。

土曜のお昼は五島うどん、そんな存在です。

町民にとっては日常食に近いと思います。常備麺として常にある家庭がほとんどではないでしょうか。離島なので台風が来ると船の欠航でスーパーから商品がなくなりますが、そんな時でもカセットコンロで食べられる非常食にもなります。

ちなみに「地獄だきならここ、冷やしならここ」と、町民には推しの製麺所があります。それくらい、製麺所によって違いがあります。

五島うどんの里にはいろんな製麺所の五島うどんが販売されていますので、ぜひ食べ比べをして、お気に入りの麺を見つけていただければと思います。

ー五島うどん課の今後の展望を教えてください。

五島うどんを広く知っていただくために、物産展、商談会でのPRを通し、五島うどんの知名度をリサーチし今後どのようにPRしていくべきか検討する予定です。

また10年前、五島うどん流しをギネスに登録したことがあるのですがその記録更新にチャレンジできたらと思っています。

ギネス更新というニュースをきっかけに、広く周知をはかりたいです。

あとは、五島うどんを食べれるお店の情報をまとめ、ウェブや冊子で「五島うどんの食べられる店」として紹介していきたいと考えています。

ふるさと納税もアピールしていきたいです。

次に、新上五島町で製麺所を営む三宅さんにお話を聞きました。

もっと有名になることで、五島うどんの仕事に夢を持てるようにしたい。

ー製麺所の1日を教えてください。

うちの場合になりますが、朝4時から作り始め、正午から24時間乾かします。隔日で作ります。

「製造」「袋詰め」「製造」「袋詰め」と繰り返します。

ー4時!とても朝が早いんですね。

そうですね。製麺所によって違うと思いますが、うちは朝4時くらいのスタートです。

ーたくさんの製麺所がありますが、どのような違いやこだわりがあるのでしょうか。

五島うどんとひとくくりに言っても、小麦粉、製法、作り手が変わると、味も食感も全然変わります。それぞれの製麺所によってこだわりや小麦粉の配合も違いますし、香りも個性があります。

手でやるところもあれば、機械でやるところもあります。

ー三宅さんはどのようなこだわりをお持ちですか。

うちはほぼ機械ですが、目視で麺を見て検品し、手で伸ばすこともあります。それは美味しくあり続けるためです。月に何回か試食を行って味を確認しています。違うな、と思えば小麦粉を変えたり、配合を調整したりします。定期的な試食の他には、見た目や感触で違和感を感じたり、乾燥の様子がいつもと違う時にも確認しています。隔日で製麺していますが、出来が悪いと思ったらその日の麺は売りに出さないようにして、お客様の期待に添えるようにしています。

うちの麺じゃなきゃ、というお客様もいて嬉しいです。親御さんに「うどんはみやけ製麺のうどん」と教えられたそうで40年来のお客さんが一定数います。各製麺所、それぞれファンのようなお客様がいます。「みやけの味だよね!」と言っていただけるように、日々こだわりをもって作っていきたいです。

ー担い手不足が課題と伺いました。

高校を卒業したら、新上五島を出ていく若者が多いです。歴史ある製麺の技術がありながら、それを伝えていく相手がいない状況です。私の製麺所も後継者がいません。

製麺所の場合、経営者についていく!という従業員が多いので、外部から後継者を探す難しさもありますが、そうも言っていられません。産地全体として、後継者問題に取り組むことが必要です。

ー今、五島うどんを当たり前に食べていますが、その楽しみも揺らいでくるのかもしれないのですね。五島うどんの後継者には、どんな方が向いていますか?

食べることが好きで、食にこだわりがあり、探究心のある方です。自分で限界を作らずに、理想を追い求める姿勢があれば向いていると思います。

ー後継者問題の解消のために、どんな取り組みが必要だと思われますか。

うどんの有名どころとして、東北では「稲庭うどん」、関東では「ひもかわうどん」や「水沢うどん」、関西では「伊勢うどん」や「倉敷うどん」などがあります。

九州もうどんどころは沢山ありますが、「九州のうどんと言えば五島うどん」と言ってもらえるように頑張っていきたいと思います。

知名度を上げて五島うどんの人気が出れば、五島うどん職人の仕事に夢が持てますし、目指す方が出てくるかもしれません。五島うどん課のPR活動にも期待を寄せています。

ー五島手延うどん協同組合では、五島うどんのPRに取り組まれていると聞きました。過去の取り組みについて教えてください。

五島うどんの知名度を上げるために、海外でも活動しました。コロナ禍前のことになりますが、アメリカでの事業展開を見据えてファーマーズマーケットに出店しました。その土地の食文化に合わせ、ミネストローネのようなスープにうどんを入れ、試食会を開催したところ、子どもたちがとても喜んで食べてくれたのが印象的です。国内外でのPRに励んでいきたいと思います。

現地で楽しもう!五島うどんとながさきピース文化祭

「食」も大切な文化のひとつです。五島うどんの歴史は遣唐使の時代までさかのぼると言われています。最初は身近な材料でできる保存食として。やがて地域を代表する食文化となり今に残っています。当たり前に食べられますが、継承が課題の今、五島うどんという食文化が途絶えてしまうかもしれません。

新上五島町では、ながさきピース文化祭のプログラムとして6つの催しを予定しています。

この機会にぜひ新上五島町に足を運び、長崎を代表する食文化である「五島うどん」や、新鮮な海の幸、その他さまざまな文化をお楽しみください!

おまけ 五島うどん おすすめの食べ方

五島うどん課おすすめ

◯やはり、地獄炊き!

麺の美味しさ、喉越しを味わっていただきたいです。あご(飛魚)だしや溶き卵につけて食べるのが一番ポピュラーな食べ方ですが、味に変化を求めたいときは、タレで絡めた肉やキムチをトッピングするなどアレンジを楽しんでみてください。

三宅製麺おすすめ

◯サイドメニューとして、コロッケを一緒に食べること。

◯塩ウニのペペロンチーノ(長崎県のウニを塩漬けにしたもの)

◯ちゃんぽんうどん(ちゃんぽん麺のかわりに五島うどん麺で試してみてください)