PEOPLE

ピースな人々

触れあうこと、それが始まり。

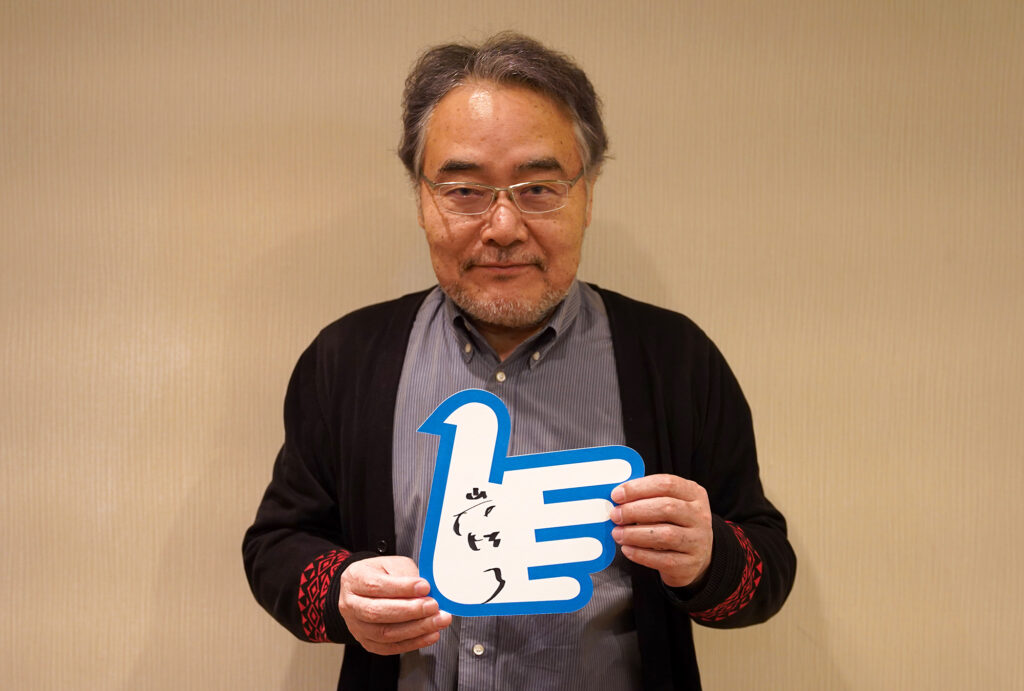

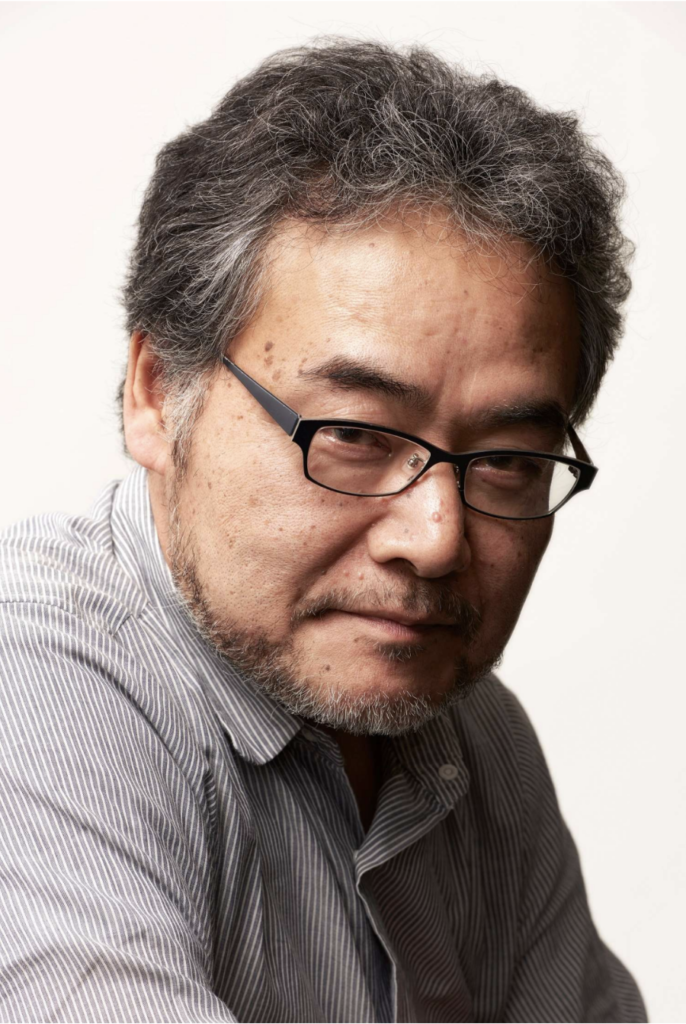

長崎県東彼杵郡川棚町出身の岩松了さん。劇作家、演出家、俳優と、第一線で多彩な活躍をされています。

11月上旬、東京都下北沢。

岩松さんが脚本・演出を手がけられた「峠の我が家」(主演:仲野大賀さん、二階堂ふみさん)を鑑賞したあと、インタビューの時間をいただきました。

仕事は何ですか?と聞かれたら「劇作家」と答える理由。

ー岩松さんといえば、ドラマや映画で「俳優」として活躍される姿がまず浮かんできます。演劇に詳しくなくても「時効警察」や「のだめカンタービレ」で岩松さんを知っている若者も多いですよね。

岩松さん:

そうなんですよね。実は、あまり出てないんだけど(笑)

ー漫画家・岡野雄一さん原作、長崎市が舞台の「ペコロスの母に会いに行く」では主演されました。岩松さんが手がけられる作品の中に、長崎が舞台のものや、長崎を意識したものはありますか。

岩松さん:僕が書くもので、長崎という土地や、長崎のこれを、と意識したものはないです。生まれ育った県ではありますが、高校生までしかいなかったからなぁ。

ただ、『ペコロスの母に会いに行く』では主演したこともあって、ちょっとした故郷感覚が生まれて、帰省の際には何となく長崎市に足が向いて、岡野さんたちと食事をしたりします。

「峠の我が家」の作品の舞台になっている場所は、かつてウラン鉱石の採掘で栄えた岡山県の人形峠(にんぎょうとうげ)がモデルです。そこに、それぞれ居場所のなさと傷を抱えている二人のラブストーリーを組み合わせたという感じです。仲野さんと二階堂さんに当て書き(※1)しました。

※1…その役を演じる俳優をあらかじめ決めておいてから脚本を書くこと

ー俳優の他にも、劇作家、演出家と、いろんな顔をお持ちです。それぞれの楽しさとしんどさを教えてください。

岩松さん:

劇を書くことは個人作業で、誰も助けてくれません。非常にしんどい作業です。孤独です。

演出は、一人対役者。ワイワイやっていますが、複数の役者を相手にするので、一人で責任を取らなきゃという面もあります。

演じる時は、友達と遊んでいる感覚です。相手がいるものなので一番楽しいです。

「仕事は何ですか?」と聞かれると、一番苦しい「劇作家」と答えています。本を書いてる時が、自分が他の者と置き換えることが出来ない場所にいると感じるから。

孤独に本を読んでいた高校時代。

ー岩松さんは、高校時代からチェーホフ(※2)に触れられる機会があったそうですね。今はネットがあるので、その気があればいろんな情報にアクセスできると思いますが、当時どのように「演劇」や「文化」に触れられたのでしょうか?普通に高校生活を送っていて、どのようにしてチェーホフに出会うのかが気になりました。

岩松さん:

演劇に触れたいと思ったわけではなく、まずは文学に触れたんです。教科書に載っていた「文学の常識(※3)」に共感したり、1年生の時に読んだ「罪と罰」(ドストエフスキー 著)に衝撃を受けたり。これこそ自分が求めていたものだ!と、一人頑張って本を読んでいました。

生まれ育った川棚町はとても牧歌的なところです。良くも悪くものんびりしていたし、自分のように思い詰めて読書に励む友達もいませんでした。「都会の人と同じようなものを読まなくては」と、孤独にいろんな本を読むような高校時代でした。

当時は学生運動が盛んな時代で、隣りの佐世保の高校には村上龍さんとかがいたんだと後に知ることになるわけですが、彼は高校時代にセリーヌなんかを読んでたと知って「佐世保と川棚でこんなに違う!」と驚いたことがありました。

※2…1860〜1904。ロシアの劇作家。人間観察に優れた短編の他、晩年には劇作に主力を注ぎ、演劇史に残る戯曲も多い。 代表作に『桜の園』『三人姉妹』『かもめ』『ワーニャ伯父さん』『かわいい女』『犬を連れた奥さん』など。

※3…中野好夫 著

ー後に東京外国語大学ロシア語学科へ進まれていますが、上京前に演劇文化に触れたことはありましたか。

岩松さん:

演劇は1回しか観たことがありませんでした。ローカルの公会堂なんかを回る公演がありますよね。それで川棚公会堂での公演を1度だけ観ました。音楽のライブは一度も見たことがありませんでした。

そういった意味で、読書以外の文化にほとんど触れたことがありませんでした。

ーそこからどのように演劇の世界へ入られたのですか。

岩松さん:

正直なところ、演劇をいつどこで好きになったかは分からないんです。ただ、都会に出てきたら、都会に目が眩んで大学なんかどうでも良くなっちゃった(笑)。

演劇という文化は田舎にはないもので都会的なもののひとつでした。

大学の演劇部に入り、演じることから始めました。最初の経験は二人芝居。相手役は当時英米科の同級生だった後にフジテレビのアナウンサーになる田丸美寿々さんでした。

ー大学の演劇部に始まり、その後どのような演劇活動を歩まれたのでしょうか。

岩松さん:

六本木に自由劇場という劇場があり、そこへ研究生で入りました。1回辞めたりもしたのですが、他にやることもないなと思い、ずるずると続けていました。

長崎で、演劇が盛り上がるには。

ー文化や娯楽に触れる機会は、今も、都会に比べ地方は少ないのが現実です。

岩松さん:

みなさんは、文化と聞くと何を思い浮かべますか。

ーまず浮かんでくるのは…音楽とか、美術でしょうか。本当は、今日も岩松さんの作品「峠の我が家」を鑑賞した直後のインタビューなので気の利いた質問をしようと思っていたのですが、正直なところ難しくて…すみません。

岩松さん:

そうですよね。楽器は触りやすいし、バンドも組みやすい…きっと皆さんの周りにもいたでしょう。絵を描く人だっていますよね。個人作業になるけれど、できますよね。

でも、演劇となると手続きがむずかしい。脚本があって、仲間を集めなきゃいけなくて、練習はもちろん必要で。

音楽や美術に比べて「演劇っていいよね!」って言い合う仲間も少ないと思う。仲間が多いかどうかは、やはりあるんじゃないかなぁ。

私も中高生時代に演劇が好きな友達がいれば、そこで演劇をやっていたかもしれません。

ー地方での文化が盛り上がるためには何が必要だと考えられますか。

岩松さん:

そうですね。今、長崎市はスタジアムができて盛り上がっていると思うけれど、ジャパネットたかたさんがスタジアムシティを作ったように、誰かが動かないといけないんです。誰かが進んで何かをやらないと、文化は来ないような気がします。とりあえず皆、中央を向いてるから。

劇場の場合、劇場がないとできないんです。出来れば孤立した劇場じゃなくて、市民が気軽に立ち寄ったり出来る雰囲気を持つところがいいですね。若者のデートスポットともなってたり。「ここで演劇をやってるんだ」と目の当たりにできるそんな劇場がいいですね。そんな劇場があれば、長崎の演劇を取り巻く状況も変わると思います。

「いつか自分もあそこで演じたい」とか「作品を発表したい」と長崎で演劇をする若い人のボルテージも上がるし、観てくれる人も増える。

かつて映画は、映画館として孤立していましたが、今は、大型ショッピングモールの中にあります。映画は演劇よりも身近です。演劇もそのような存在になれたら盛り上がるでしょうね。

劇場を作るなんて若い人の力だけではできません。力のある旗振り役のもとで、大人が集まってやっていく。

もちろん、長崎で自分ができることがあったらぜひ力になりたいと思っています。

始まるためには、触れ合うことが大事なんじゃないか。

ーピース文化祭の大きなテーマのひとつが「文化の継承」です。今回「峠の我が家」で主役を務められた仲野大賀さん、二階堂ふみさんをはじめ、趣里さんなど、今をときめく若い役者さんが影響を受けた演劇人として岩松さんの名前を上げられています。若い方への継承を意識されているのでしょうか。

岩松さん:

そんなことないと思うけれど…。特別なことをやっているわけでもないと思いますが、なんだろう。自分も演じる事があるから、どういう演技が面白いかということに対して演者の立場になっているかもしれません。

「演じるということはどういうことなんだろう?」と。特に口で説明するわけではありませんが、こんなふうに感じたり、動いたり、喋ったりしたら面白いんだ、ということを言っているように思います。

どういうものを演劇と考えていくかということに関しては、なるほどと思うことが多いかもしれません。

ー岩松さんの稽古は「千本ノック」と呼ばれているそうですね。

岩松さん:

千本ノックは今はしないけど…「もう一回やって」は人によっては嫌だと思う。でも、それをやるのは、何か信じているからです。その先に何かがあるような気がする、という期待なんだと思います。

ー岩松さんは各地で演劇を教えられていますが、どのような活動内容か教えてください。

岩松さん:

演劇は、基本的に教えることはできないし、正しいことは誰もわからない。何か伝えようと思ったら、触れ合う事が大事なんじゃないかなぁ。「僕はこういうふうに感じるんだけど」と話すしかないし、「そっちの方がいいね」となるかもしれない。

基本的に、人は人とやりたがっているんです。コミュニケーションを取りたいものだと思うんです。個人作業でもコミュニケーション取り始めるとグループができてくるし、個人作業に戻る時のエネルギーも湧いてくる。

だから、教えるというよりは、合評会をする形で開催しています。作品や文章などを何人かで一緒に批評し、感想やコメントを出し合うものです。佐世保や長崎の劇団にそういったかたちで触れあった事があります。

長崎県でも演劇をしている人がいて、いくつか劇団もあって、頑張っている人がいます。佐世保の劇団の森馨由さん(劇団HIT!STAGE代表)は、何本か戯曲を仕上げるためにちょっとした指導したことがあります。とても真剣に取り組んでくれました。その後彼女は第一回九州戯曲賞の大賞を受賞してます。

ー「教える」のではなく「触れあう」のですね。

岩松さん:

「これで正しいのか?」と悩んでいる人に、実際に触れ合って「人と違うことはいい」と助言することが、その人が勇気を持ってものを作れることにつながるんだと思います。「いいんだよ」と伝えて、その人が孤独にならないようにすることかな。

ー最後に、長崎で演劇をしている若い世代、興味を持っている方に向けてメッセージをお願いします。

岩松さん:

ここで「頑張ってくださいね」と口で言っても、広がらないと思うんですよ。

だけど、今回のながさきピース文化祭を機に「岩松さん、こういうことやりませんか?」と声をかけてくれたら、そこから広がるかもしれない。

友達ができたり、人の輪が広がることはとても大事な気がします。演劇が孤高のものにならないためにも。

触れあうこと、それが始まり。

「あなたたち頑張って」じゃなくて、一緒に頑張りたいと思っています。そういう場があることを願っています。

PROFILE

岩松了(いわまつ りょう)

長崎県出身。86年、東京乾電池「町内シリーズ三部作」を皮切りに作・演出を手掛け、89年『蒲団と達磨』で岸田國士戯曲賞を受賞。93年『こわれゆく男』『鳩を飼う姉妹』で第28回紀伊國屋演劇個人賞、98年『テレビ・デイズ』で第49回読売文学賞を受賞。17年『薄い桃色のかたまり』で鶴屋南北戯曲賞を受賞。俳優としてもテレビドラマ、映画、舞台に多数出演。近年の主な作・演出作品に、【舞台】『峠の我が家』(24)『カモメよ、そこから銀座は見えるか?』(23)『青空は後悔の証し』(22)『クランク・イン!』(22)『いのち知らず』(21)、主な出演作品に、【映画】『若武者』(24/二ノ宮隆太郎監督)『コンビニエンス・ストーリー』(23/三木聡監督)【ドラマ】『舟を編む ~私、辞書つくります~』(NHKBSP)『季節のない街』(Disney+)『大豆田とわ子と三人の元夫』(KVV)などがある。